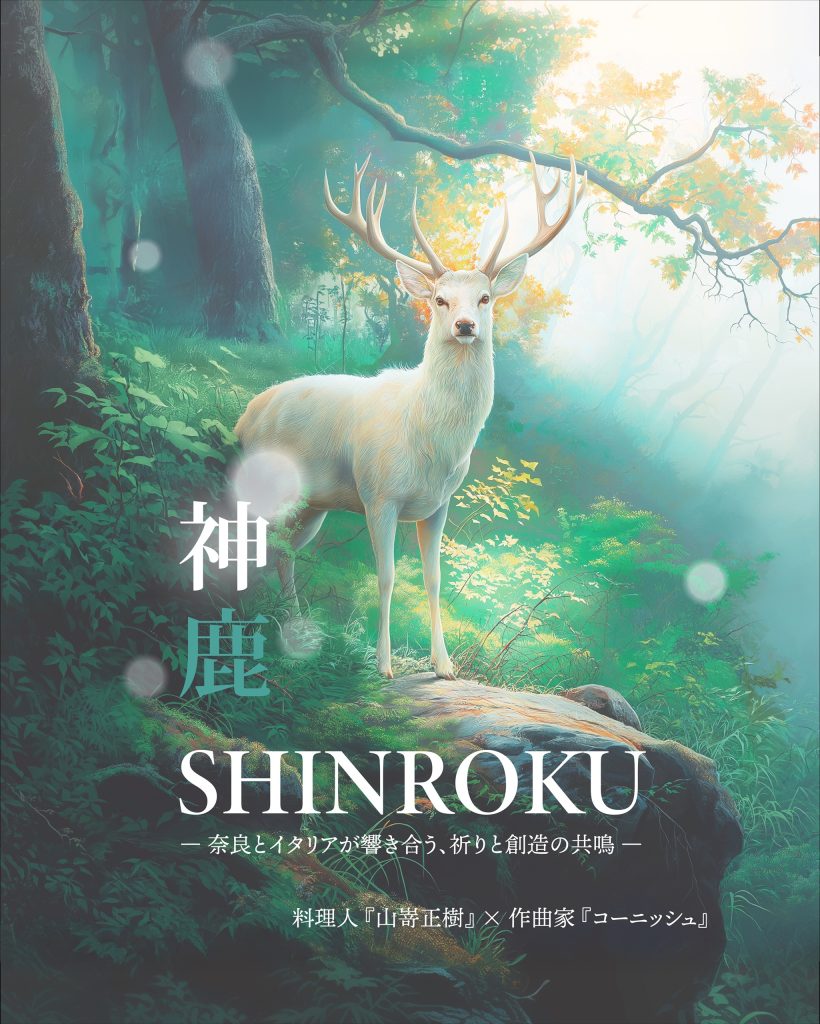

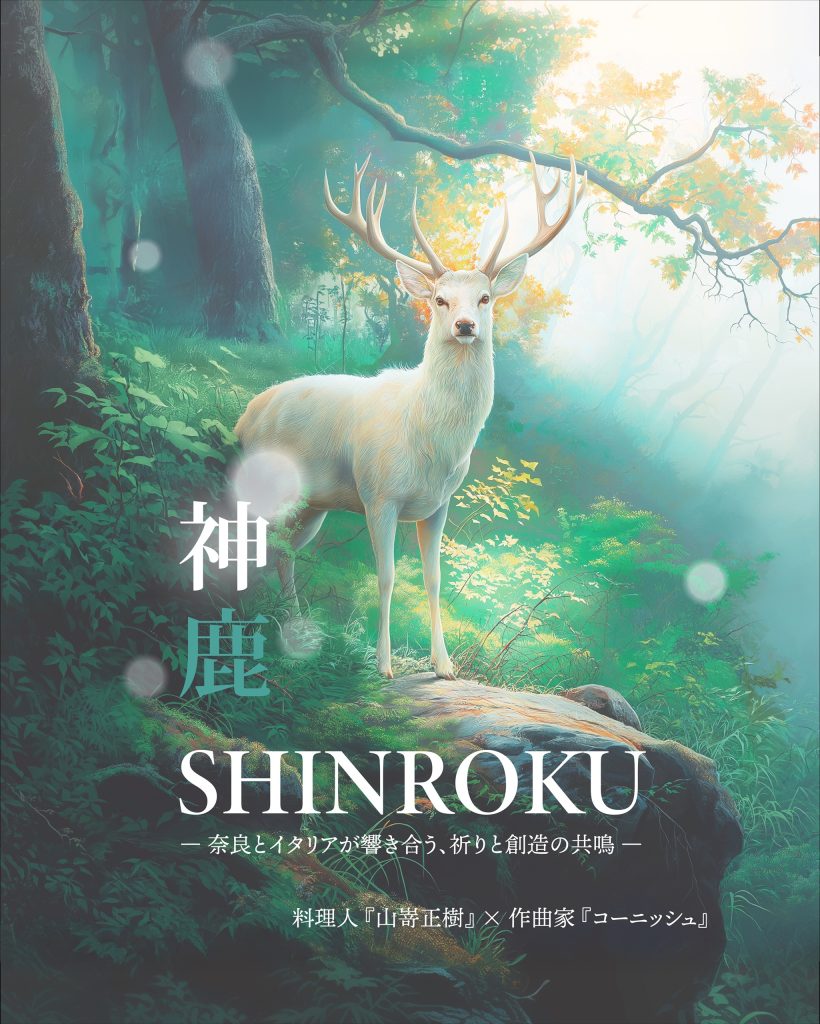

2025年11月1日、作曲家コーニッシュ氏によるリストランテ ボルゴ・コニシのイタリア料理と空間を表現した楽曲「神鹿 SHINROKU」を、イタリア料理の祭典「ITALIAN WEEK 100 / 2025」開催とともにリリースする運びとなりました。

コーニッシュ作曲《神鹿 SHINROKU》

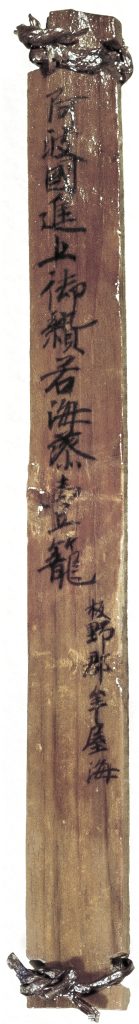

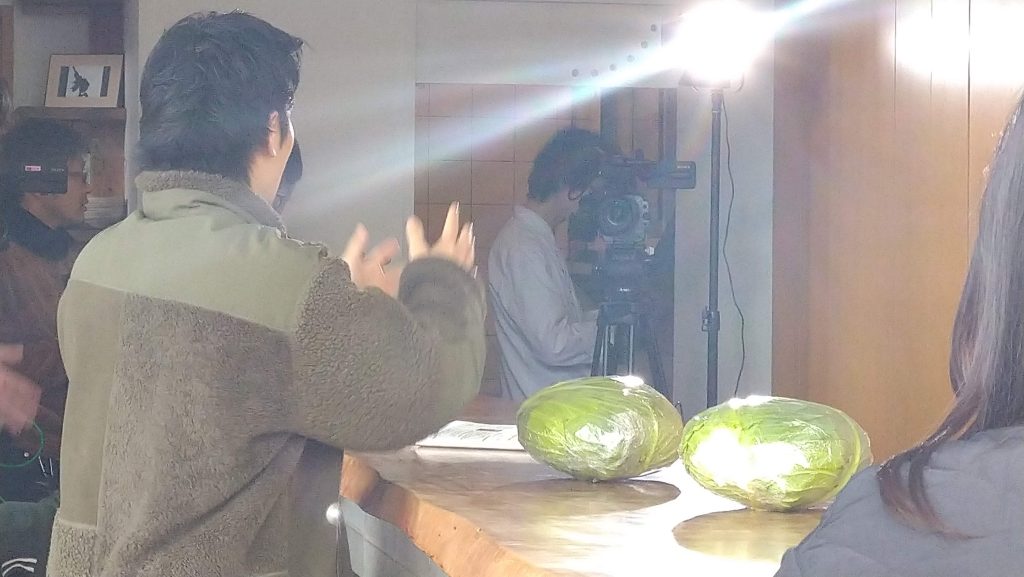

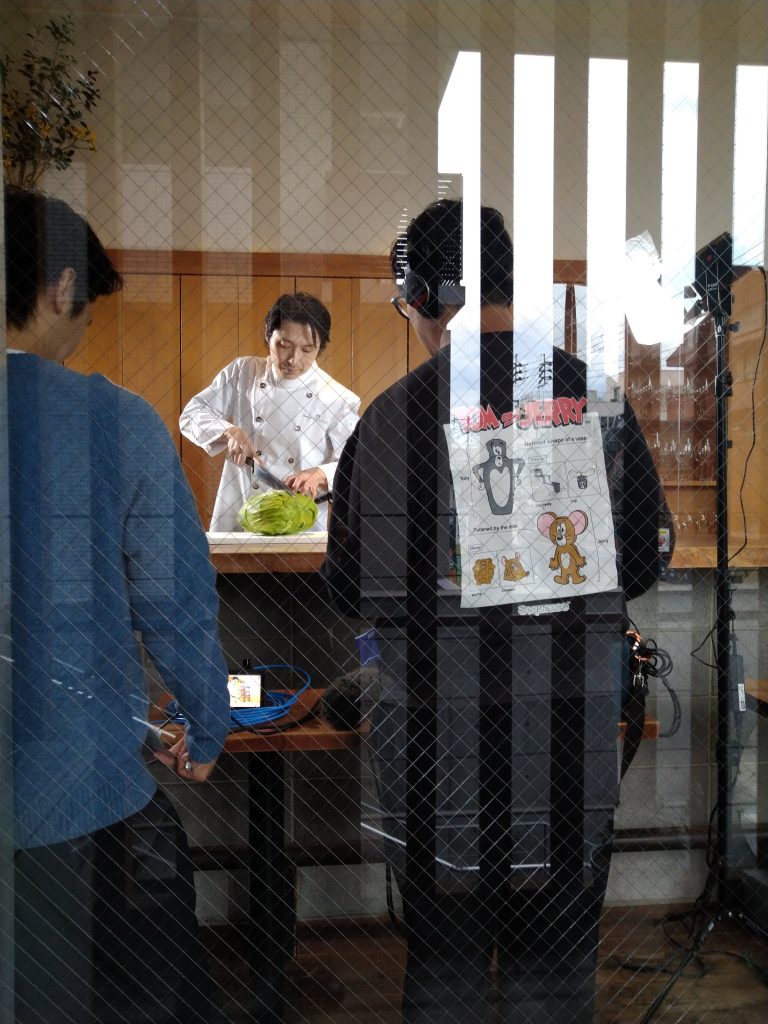

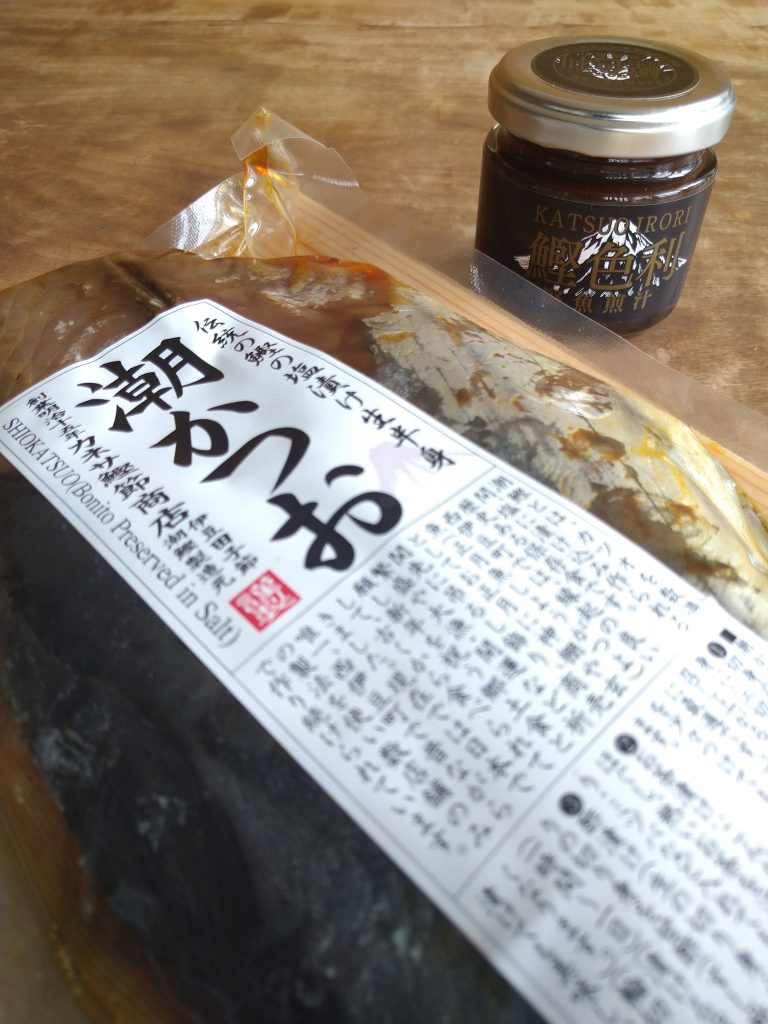

縁に導かれるように奈良で出会った作曲家と料理人。リストランテ ボルゴ・コニシでシェフ山嵜正樹が提唱する「大和イタリアン」を象徴するメニュー「五色のチャルソンス」と呼応するかのように、作曲家コーニッシュ氏による楽曲「神鹿」は生まれました。

『奈良の大地に立ち、イタリアの空気を思いながら、「音(Muica)」と「鹿(Sica)」、そして「縁(Enishi)」の三つの糸を編むようにして生まれたのが本作です。~中略~《神鹿 SHINROKU》は、料理人と音楽家、奈良とイタリア、天と地、過去と未来をつなぐ“精神のレゾナンス*”。音と味が溶け合うその瞬間、あなた自身の内側で、まだ知らぬ“創造する喜び(Giocare e Creare)”が静かに芽吹いていくことを願っています』 (作曲家ライナーノーツより)

*レゾナンス:共鳴

「神鹿」が奏でる音が照らす温かい光に包まれたリストランテ ボルゴ・コニシでの食事のひとときが、皆さまにとって心安らぐ時間となりますよう、そしてそのやさしい光が「神鹿」となって奈良から世界へと羽ばたいていくことを想いながら。

************************

《神鹿 SHINROKU》特設サイト

https://soranone-inc.com/shinroku

プレスリリースはこちら

https://soranone-inc.com/pr-shinroku

作曲家コーニッシュ氏の活動については「宙の音株式会社」の公式WEBサイトをご覧ください。

https://soranone-inc.com/news

<コーニッシュ氏 プロフィール>

作曲家 / アーティスト

音を思想とし、アートを対話として奏でる。その境界で新たな創造を紡ぐ作曲家。

作曲、演奏、指揮、文筆、デザインを自在に行き来し、芸術と科学のあいだに生まれる普遍的な美を追求。独自の哲学と感性で、世界と響き合う音楽を描き出している。

その創作の幅はメディアを超えて広がり、国内外で多岐にわたる活動を展開している。

2023年4月、世界的大人気ゲーム『ポケットモンスター』のテレビアニメ新シリーズの音楽担当に抜擢。

TBS系列『ひるおび!』のメインテーマ曲を手がけ、番組開始(2009年)以来16年目となる現在も、日本のお茶の間で親しまれている。

ビートたけし氏が出演していた時代のTBS『情報7daysニュースキャスター』のテーマ曲も、今なお根強い人気を誇っている。

2025年には、NHK広島局の報道番組『お好みワイド』にて、木管楽器を主題に据えたテーマ曲および番組内音楽を書き下ろし、NHK交響楽団を中心とした気鋭の奏者によって演奏されている。

また、アメリカで最も権威ある漫画賞の一つ・アイズナー賞にノミネートされた、累計閲覧数9億回超の北米発Webコミック『Let’s Play』がアニメ化するにあたり、音楽担当として抜擢。

一方、シリアスミュージックの創作も活動の大きな柱の一つとしており、吹奏楽作品をはじめとする多彩なジャンルで精力的に作曲を続けている。

10名の打楽器奏者を擁する15分の大作『吹奏楽のための交響譚〜饂飩讃頌〜(Udon Anthem)』や、超絶技巧を要するユーフォニアムと吹奏楽のための作品『Yúkucia』など、挑戦的な作品を次々と発表。

クラリネット協奏曲『流響のロワール』の世界初演では、NHK交響楽団首席クラリネット奏者・松本健司氏をソリストに迎え、好評を博した。

「アートと音楽」をテーマに新しい地平を切り拓く『音観 SEE THE SOUND』プロジェクトでは、世界的彫刻家・武藤順九氏や資生堂トップヘアメイクアーティスト・原田忠氏とのコラボレーションを実現。

銀座三越にオープンした『アートアクアリウム美術館GINZA』では、ショップを含む全エリアの音楽をプロデュースし、建築家・隈研吾氏や華道家・假屋崎省吾氏の作品にも楽曲を提供し高い評価を得ている。

このほか、ペルーと日本の国交150周年記念式典でのピアノ演奏(武藤順九氏の作品に寄せて作曲)、資生堂による国内外向けヘアショー音楽制作、東京大学生産技術研究所への楽曲寄贈、大阪教育大学ウインドオーケストラへの委嘱作品世界初演の指揮、

ドイツ映画『Raced Silk』でのベートーヴェン〈月光〉の演奏、正進社の中学生向け合唱曲集収載楽曲「友よ」の制作、ヤマハリゾート「葛城北の丸」の音楽制作、幼児教育音楽プロジェクト『宙の音メソッド』の開発など、表現領域は多岐にわたる。

つねに新たな挑戦を重ね、独自の芸術的道を切り拓き続けている。

Conisch

Composer / Artist

Viewing sound as philosophy and art as dialogue,Conisch stands at the intersection where creation transcends boundaries.

Moving freely between composition, performance, conducting, writing, and design,

he pursues a universal beauty born between art and science.

With his unique sensibility and philosophy, he creates music that resonates with the world and transcends time.

His creative endeavors span multiple media and disciplines.

In April 2023, he was appointed as the composer for the new Pokémon TV anime series, the latest installment of the globally renowned game franchise.

He also composed the main theme for TBS’s long-running daytime program Hiruobi!,

which has remained beloved across Japan since its debut in 2009, and the signature theme for Information 7days News Caster, famously hosted by Takeshi Kitano, continues to enjoy enduring popularity.

In 2025, he wrote the theme and incidental music for NHK Hiroshima’s news program Okonomi Wide, featuring woodwinds—an uncommon choice for news broadcast music—

performed by leading members of the NHK Symphony Orchestra.

He was also selected to compose the music for the anime adaptation of the hit North American webcomic Let’s Play (over 900 million total views, Eisner Award–nominated),

set to air worldwide in October 2025.

Alongside his media work, Conisch continues to create serious concert music.

His recent works include the 15-minute symphonic suite Udon Anthem, featuring ten percussionists, and Yúkucia, an intricate and virtuosic piece for euphonium and wind orchestra.

His Clarinet Concerto Ryuukyou no Loire premiered to acclaim, featuring Kenji Matsumoto, principal clarinetist of the NHK Symphony Orchestra.

Pursuing the fusion of “art and music,” he launched the SEE THE SOUND project, collaborating with world-renowned sculptor Jun Kyu Muto and Shiseido top hair and makeup artist Tadashi Harada.

He produced the entire sound design for the Art Aquarium Museum GINZA, including all exhibit and retail areas, and composed music for the works of architect Kengo Kuma and floral artist Shogo Kariyazaki.

His wide-ranging collaborations include performing at the Peru–Japan 150th Anniversary Ceremony,

creating music for Shiseido’s global hair shows, contributing original works to the University of Tokyo’s Institute of Industrial Science, conducting the premiere of his commissioned work with the Osaka Kyoiku University Wind Orchestra, performing Beethoven’s Moonlight Sonata for the German film Raced Silk, and composing Tomoyo for the Shoshinsha choral anthology.

He also produced sound design for Yamaha Resort Katsuragi Kitano-Maru and developed Soranone Method, an early childhood music education project.

Constantly seeking new frontiers, Conisch continues to forge a singular artistic path

that unites philosophy, emotion, and innovation through sound.